……姉妹達は、顔を見合わせた。

「それは勿論。だけどもう、相手がいないわ、お姉様」

「これまで、どんな詩人も歌姫も、私達には敵わなかったじゃないの」

「みな言っているわ。マケドニアのピエリスよりも美しく歌える者は、地の果て、海の果てにもいやしないって。ねえ、お姉様も、そう思われるでしょう?」

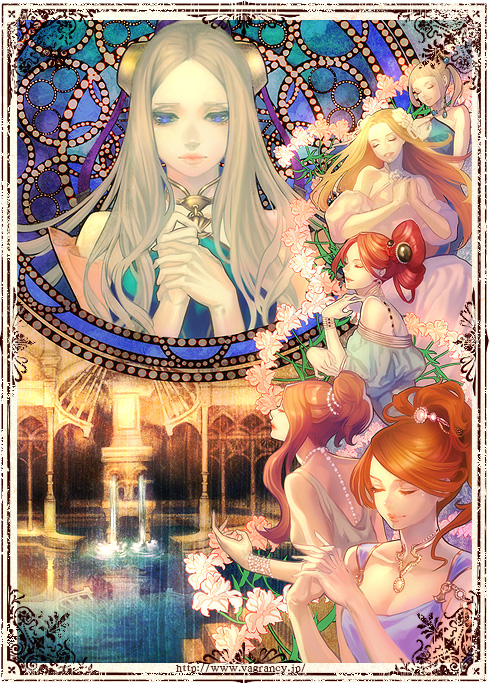

キュリエは、自分を見上げた妹の頬に、そっと指先を当てた。

「ええそうね、その通り。だけど、一つ忘れているのではないかしら」

「お姉様?」

若く、美貌と自信に満ち溢れた王女は、ふっと微笑んだ。

「ねえ、私達が、ピエリスと呼ばれるのはなぜなのかしら」

「それは、この地を、ピエロスお父様が治めていらっしゃるからだわ」

「そしてムーサ様達もまた、同じ名前で呼ばれているから。私達が、女神ほどに美しく歌えている証よ」

妹姫が、満悦の態で呟く。

「そうね。この名は、ムーサの女神がたにいただいたもの」

けれど、それに応えるキュリエの声には、決して満足だけが現れているわけではない。

「……だけれど、こうも言えるのよ。それは私達が、女神がたの名を借りているという事に他ならないと」

娘達の視線が、一斉に姉姫を見上げる。

「キュリエお姉様?」

「私達をピエリスと讃える声は、ひいては、そのままムーサへと向けられた讃美。……それは誰もが、私達の歌は美しくとも、それでも女神に与えられたものに過ぎないと思っているからだわ。そうでしょう?」

妹姫の瞳に、戸惑いが満ちる。

「……だけどお父様は、女神と人の身とを比べるなんて、許されぬ事だと仰るわ」

「あら。だけど私達が、女神がたに敵わないだなんて、一体誰が決めたのかしら」

娘達は虚を突かれたように黙った。それを見下ろし、キュリエは言い放つ。

「誰もが私達の歌を、世界一美しいと讃えるわ」

繊細な睫毛に縁取られた涼しげな目が、すいと細められる。

「誰も聴いた事のない女神の歌声が、必ずしも、私達より美しいと言えて?」

「お姉様……」

じっと姉姫を見詰める王女達の表情には、先程とは違う意思が表れ始めている。

それは、世界に並ぶものなしと讃えられた自らの歌に対する自信と、そして誇り。

「歌う事は好き?」

キュリエは笑んだ。

「ええ……。ええ、大好きよ」

一人が応えて言った。

「誰よりも、好き」

「誰よりも、上手に歌えるわ」

「誰よりも美しく歌いたい」

「そして喝采してほしいの」

誰よりも讃えられ、褒めそやされ、認められたい。

それは傲慢で、不遜で、そして純粋な願い。

何一つとして自由にならぬものはない王女達が、心から欲するものだった。

|

「呆れたものだ」

水鏡に指先をつけていた乙女――ウラニアが呟く。

その声には他の者とは違い、怒りや呆れの感情は含まれず、あくまで淡々としていた。

そう、泉の周囲に集った八人の乙女こそムーサ、人々の畏敬の念を一身に受ける歌神である。

女神達は、それぞれに異なる表情を浮かべて、泉の中に映し出される光景を眺めていた。

「自信を持つことと、おごり高ぶることとは違うはず」

憐憫に似たものを瞳ににじませ、ポリュムニアが呟く。ウラニアが、静かに頷いた。

「彼女達は残念ながら、それを忘れているようだ」

自らの能力を誇るのは、悪い事ではない。けれどおごりは、いかなる賢者をも愚者に変える。

彼女らは自己愛に盲目になるあまり、それを与えたもうた神々に対する敬愛の心を失った。

「愚かな人間は後を断たないけれど、ムーサに歌唱で競り勝とうなどと。身の程をわきまえぬにも、程度があろうというもの」

形良い柳眉(りゅうび)をひそめ、立腹して言い放ったクレイオの肩に、甘えるように、テルプシコラがしなだれかかる。

妹の愛らしさに僅かに心を慰められ、クレイオの瞳はわずかに和んだ。

地面に咲いた花を弄びながら、テルプシコラが呟く。

「カリオペ姉様は、此度のお話をお受けになるのかしら?」

「どうかな。けれど、このまま捨て置くわけにはいかないだろ。私達が勝負から逃げただなんて、人の子に吹聴されるのも面白くはないし」

杖をいじっていたタレイアが、手首を使って、それを踊るように回転させる。ひらりと宙を舞ったそれは、彼女の手へと放物線を描いて戻った。彼女もまた、表情にはあまり出さないものの、クレイオと同じく業腹のようだった。

自分達と同じくピエリスの名で呼ばれる人の娘達が、あろうことか歌比べを申し出て来た一件に関しては、既に彼女らの耳にも届いていた。

言葉もないとはこのことだ。歌の神である自分達に、歌の勝負を持ちかけようなどと、信じ難い愚行だった。

「ええ、気持ちはわかります。ですけれど、仮にも神々の末席に名を連ねる私達が、人との勝負に容易く臨むなど、それもまた恥ずべき事ではありませんか?」

姉妹達をいさめるように、エウテルペが穏やかに口を挟む。

「王女といえど、所詮は人間。その申し出を、大神ゼウスがまともに取り合うとも思えません。捨て置けばよいのではないかしら」

「彼女らは、このヒッポクレネとアガニッペの泉を所望しているのだったね」

冷静に話を聞いていたウラニアが、抑揚の乏しい声で言う。

そして、宝玉のように透き通って輝く水面に、一度すくった水を再び落とした。

弾ける水滴や広がる波紋が、ほのかに発光する。その神秘的な光景はまさしく、神の泉の名に相応しい。

「確かに我らにとっては、さほどの意味を持たないものだが。さりとて、おいそれと与えて良いものでもない」

ましてや、自信と驕慢(きょうまん)の区別もつかぬ暗愚に――と、泉よりもなお冷やかな声で呟く。

彼女達の祝福を受けた、この聖泉の水は、ひとたび人が口にすれば、たちまち詩と音楽とを解する力が与えられるという。

この泉を望んだという娘達が、何を思っているのかは関知する所ではないが、およそ見当はつくというものだ。

「呆れた愚鄙(ぐひ)よ」

クレイオが再び、不快そうに言い捨てた。

「ねえ、あなたはどう? メルポメネ」

手遊びに花を摘んでいたエラトが、それまで一言も発しなかった姉妹に声をかけた。

視線を注がれた事に気付いて顔を上げた乙女は、目を細めて微笑む。

「……私は、カリオペ姉様のお決めになったことに従います」

鈴を転がすような高く細い声は、表情と同じに柔らかく、強制の響きは一切なかった。

けれどその言葉に、女神達の表情は一斉に綻ぶ。

それまで不愉快さを隠そうともしなかったクレイオまでもが、「そうね」と穏やかに同意を示した。

「姉様が決められた事なら、異論はないわ」

ああと、タレイアも首肯(しゅこう)する。

「姉上なら、きっと良いように取り計らってくれる」

「……ええ、きっとそうね」

呟いたポリュムニアが、議論の幕引きをするように、最後に言った。

「ではお姉様に、全てお任せいたしましょう」

姉妹の誰からも、異論の声は上がらない。

ムーサ達の長姉にして、至上の歌姫カリオペ。

姉妹の中でも最高位と謳われる美声のみならず、深い叡智(えいち)と思慮深さを併せ持つ姉に、女神達全てが、絶大な信頼を寄せていた。

かの聡明な姉神にならば、全てを託す事に何ら不安はない。

なぜなら、歌を司るということは、人の心や想いを司るに等しいこと。

恋を語り、歴史を織り、喜びと悲しみを紡ぎ出し、生を讃え、踊る。

彼女達、ひいては彼女達の長たるカリオペの存在なくして、人は生きて行けぬと言っても過言ではない。

それを承知の上で、大神ゼウスや太陽神アポロンは、女神に歌神の名を預けた。

それだけで、カリオペの偉大さは推して知れようというもの。

そしてその意味を、人の娘達は、いずれ己が身で思い知る事になろう。